¿Por qué a los doce años me encantaba ya subir a las torres, mirar desde ellas? Recuerdo mi primera escalada. Fue un jueves de tarde; entonces la vacación era los jueves. No sé qué alternativa recibí aquel día. Sería la de hombre. Es que, de pronto, me advertí por encima de mí mismo y como suspendido entre el suelo y el cielo. Al lado, las campanas, rozándolas con la cabeza, tocándolas con la mano. Y, mirando hacia abajo, la ciudad agrupada y hasta un poco medrosa. Fue como una revelación. ¿No había vivido yo bajo la sensación de que la ciudad estaba constituida por sus calles, sus fachadas más o menos ostentosas, sus jardines, sus coches, sus transeúntes vestidos de calle (entonces la calle merecía el homenaje del buen vestir), sus escaparates, sus iglesias, sus tiendas? Pero desde la torre el trazado urbano no era del todo ostensible y se perdía entre los tejados un poco leprosos, entre los derribos. Resulta que la ciudad eran también los corrales, los hondos patios, las sucias chimeneas, las mezquinas azoteas. Resulta que, desde la torre —a aquella altura—, los hombres además de tamaño perdían categoría. Hormigueaban. Imaginé una suela inmensa, un zapato colosal capaz de aplastarlos. ¿Es que sentí una piedad nueva? Casi no hubiera sabido explicarlo. El caso es que desde esa ocasión empezaba a fermentarme en el ánimo una idea ácida: la de que el afán de seguridad que nos mueve supone una falsa ilusión. No hay seguridades para el hombre, no hay garantías de ninguna clase. ¿Existe aquí lo definitivo, lo acabado, lo perpetuo, lo perenne? La ciudad entera rodeando a la torre daba la impresión de algo incompleto, interrumpido, a medio hacer. Desde arriba se advertían muy bien los intentos de edificaciones frustradas. Y los interiores sombríos. Los ladridos de los perros se percibían nítidos y, en cambio, el griterío y el clamor de los hombres ascendía del pueblo nada más como un vaho. Y, después de todo, a aquella altura parecía de verdad algo irrisorio lo de las clases sociales. Y lo de los listos y tontos. Y lo de pobres y ricos. Sesenta o setenta metros de altura lo igualaban todo.

Creo que sí. Creo que a la ciudad —a cualquier ciudad, a cualquier pueblo— hay que mirarla desde la torre. Es la mejor perspectiva porque así se ve de cerca y desde dentro. Pero desde arriba. No se pierde proximidad alguna y, en cambio, se gana profundidad de conocimiento. No siempre esto es fácil, sobre todo en la gran ciudad. Y no porque la gran ciudad carezca de alturas —hay en ellas «torres de pisos» en demasiada abundancia—, sino porque se trata de alturas no despegadas, no exentas, no diferenciadas, como las torres de las iglesias. De tal forma que en tales casos, aunque existe la altura, parece no haber auténtica «elevación».

Así es que quedamos en que hay que elevarse. Es casi un deber subir a la torre porque de esta manera el pueblo rebaja cualquier énfasis y se ve en seguida que la ciudad, por grande que sea, es algo que al fin se pierde en el inmenso campo. ¡Y cómo en la torre se agranda el viento! Por lo demás, siempre las campanas, desde su hueco, intentaron traducir una llamada de Dios. Porque es claro que las campanas hablan otro lenguaje. Me acuerdo de cuando el «Angelus» preparaba para la noche, desentumecía al alba y daba su justo vigor al mediodía. Y como la torre lo ve todo, descubre verdades que es lo mismo que enseñar humildades. Volviendo al hombre, esta criatura impaciente, ¿no seria bueno que se emplease —nos empleásemos— en levantarnos nuestra torre personal a ratos perdidos? No para aislarnos en «turris ebúrnea», sino para que cada uno se entienda consigo, ya que hemos visto que es buena mirada la que se organiza, como en la torre de la ciudad, hacia adentro, pero desde arriba. A la misma distancia de nuestra fachada, de nuestro prestigio y de nuestro abandonado patio interior. Excelente perspectiva brinda el «desprendimiento» de una elevación, de una imparcial ascesis de espíritu para tomar conciencia del desmantelamiento del tejado que nos cobija. Y del gato sobre el tejado. ¿No representaría esto una cura para la vanidad de nuestros violines? ¡Y para la seguridad del orgullo! Mirándonos por dentro y desde todo lo alto que podamos, la fiebre de esta impaciencia remite. Aprendemos entonces a esperar para dar soluciones. En Los hermanos Karamazov se alude a un médico que en presencia del enfermo dice siempre: «No comprendo nada; es preciso esperar”. Quizá lo alarmante de nuestro momento histórico es que todos nos damos a la tarea de comprender y de comprender a destajo. Y de momento. Pero este rehusar la espera, este abominar de la paciencia, no acarrea sino errores y falsos diagnósticos. Puede que un moderado pesimismo provisional constituya el camino mejor para la vía ancha de la óptima esperanza. Puede que el desdén para las falsas seguridades nos devuelva nuestra zaherida dignidad.

Pero para eso habrá que hacerse, la torre propia. La torre para asumirnos: donde el viento se agranda y donde luego el viento agranda a las campanas.

(ABC, 18 de mayo de 1974)

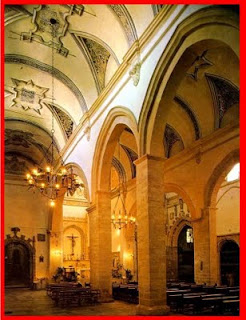

(Fotografía: PEDRO MARIANO HERRADOR)