(Del artículo Pasos de la Pasión del Señor, ABC, 18 de abril de 1962, Miércoles Santo)

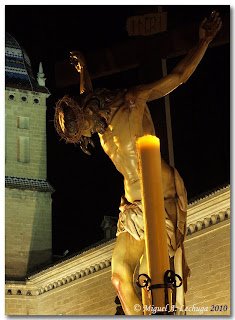

(Fotografía: Miguel Ángel Lechuga Álvaro)

Úbeda, 8 de abril 1974.

Querido sobrino: Es Sábado de Ramos. Delante de mi ventana, ante la que escribo, está el Valle del Guadalquivir, lavado, límpido, tras las pasadas lluvias. Hay pájaros y cohetes de vísperas en el ambiente. A mí siempre me ha producido júbilo este día. A mí la Semana Santa me enardece, me eleva sobre mí mismo, me empina dentro no sé qué júbilos, no sé qué fervores, aromados de recuerdos, de memorias buenas. Y el Domingo de Ramos me devuelve al niño que fui y que recurre siempre que uno se a pone a mirarse por dentro.

Querido Antonio. Los cohetes, las campanas y los pájaros del Sábado de Ramos, pintan un paisaje especial en mi alma. Veo, en heterogénea promiscuidad –pero casta promiscuidad– a mi padre, mis calcetines de los once años, al huerto de los Olivos, al corral de la casa de mi abuela, a mi madre preparando la túnica de nazareno de mi padre. Y el paisaje se ilustra con palabras de Cristo: “Yo para eso vine, para dar testimonio de la Verdad”. Y con palabras de mi hermano Cristóbal que está enterrado con la túnica de la cofradía de “Jesús de la Caída”. Y otra vez con palabras de Jesús: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Y de nuevo palabras de mi padre que vuelve con mi madre de visitar los Sagrarios del Jueves Santo: “Lola, hay que acostarse ya; mañana, a las seis hay que estar en la casa del Presidente”. (El Presidente de la Cofradía de Jesús hace cuarenta y tantos años es D. Fernando Martínez Herrera. Es un señor altísimo. Por su estatura destaca entre todos los cofrades. Y para que el contraste sea menor, lleva un capirote muy pequeño).

Y me encuentro sumido en el dormivela del Jueves al Viernes. Y me despiertan las trompetas de Jesús. Y me veo, de la mano de mi madre viendo salir a Jesús de Santa María. Y ahora, avanza el tiempo en unos años, y otra vez me encuentro viendo salir a Jesús de la puerta de Santa María. Pero ya mi padre está enterrado con la túnica de Jesús Nazareno. Y en mi alma adolescente hay una zozobra porque ya en ella apunta como un brote el primer amor.

Pero pasa el tiempo inexorable. Y yo ya tengo veintidós años, pasada la guerra. Y mi madre me prepara la túnica en la calle Gradas y, vestido de penitente, acudo a casa del Presidente que ya no es Don Fernando Martínez, aquel señor altísimo, sino otro que se llama Don Joaquín Oset. Y desde este año, ya siempre voy a llevar el pendón dela Cofradía. Y pasan cinco o seis años y muere mi madre. Y a los tres meses de su muerte, ya siempre vestido de penitente, presencio la salida del Nazareno. Y los ojos se me humedecen. Y yo no sé si las lágrimas de mis ojos son las mías, o las de mi padre. O las de mi madre. O las de mi hermano Cristóbal. ¡Cómo pasa el tiempo! Ya estamos en 1954. Y yo soy un penitente recién casado. Y tengo una mujer que, como hace años mi madre, me ha planchado mi túnica y ha acudido también a la Plaza de Santa María a ver salir Jesús. Y yo la he mirado con mis ojos abiertos como ojales en el raso del capirote. Y la Plaza de Santa María, como hace diez, como hace veinte, como hace cien años, tiene una congoja morada. Y en la fachada de El Salvador rebota el alma de todos los muertos. Y las trompetas recuerdan la época de Alfonso XIII, la época de Canovas, la época de Narváez, la época de...

El tiempo siempre sigue. Y ahora estamos en 1959. Y viendo salir a Jesús Nazareno, entre los cofrades, hay un penitente pequeño más. Es Juan Pasquau Liaño. Va inmediatamente a mi lado, agarrado al cíngulo de mi túnica. Mira desatinado a derecha e izquierda. Se asusta del rostro tapado de los penitentes. Solamente yo le infundo confianza. Pero ve entre las gentes a su madre y se tranquiliza. Pasarán dos años más. Y habrá otro penitente en la Plaza de Santa María, Paco Pasquau Liaño. Y ya en el año 63, cuando salga Jesús y el “Miserere” inunde de serenidad, de belleza, de emoción a la Plaza, ¡en la Plaza estará también Miguel!...

Semana Santa, Jesús Nazareno, la procesión. Te aseguro, Antonio, que estas evocaciones me sirvieron a lo largo de la vida para vencer más de una tentación. Y más de un desaliento. Y que la evocación de la Semana Santa me ha ayudado en esos intentos de buenos propósitos que uno tiene de vez en cuando.

Y cuando en Octubre de 1970, estoy gravemente enfermo en una cama de la Clínica Puerta de Hierro, el Secretario de la Cofradía de Jesús me escribe: “Querido Juan. Ayer, durante todo el día, ocho hermanos de Jesús nos hemos turnado, en Santa María, en la oración, pidiendo por tu salud”. Y en abril de 1974, cuando sale Jesús el Viernes Santo, allí están mis ojos empañados bajo el capuz. Y mis hijos. Y mi mujer. Y mis muertos. Y suena el “Miserere”. Y comienza la procesión. Y Jesús pasa por debajo de todos los balcones, Corredera arriba, Calle Nueva arriba, Real abajo. Como cuando vivía mi padre. Como cuando vivía D. Fernando Martínez. Como cuando vivía mi tía Mónica y mi abuela Genera. Como cuando yo, en la calle Peñuelas de Úbeda, a mis cinco años, vi al primer muerto de mi vida a través de una ventana. Estaba amortajado con la túnica de Jesús.

Querido Antonio. Te pido que vengas en Semana Santa. Tú sí la tienes que entender, seguramente que la entiendes. Porque seguramente me entiendes. Hoy es Sábado de Ramos y ya tengo el espíritu un poco en vilo. Campanas, cohetes, pájaros de primavera. Hoy me huele bien el fondo del alma. Siempre la Semana Santa me ha serenado a mí mismo. Y a toda la herencia que me circula por dentro. Siempre, la Semana Santa me hace tangible, visible, segura, incuestionable, la existencia de Dios y la verdad de la Palabra de Cristo: “Yo para eso vine, para dar testimonio de la verdad”.

Querido Antonio. Sabes cómo te queremos todos en esta casa. Y cómo te agradecemos todo. Y cómo te agradecemos que vengas.

Hasta la vista, Dios mediante.

Juan Pasquau.